جريدة عُمان، الأربعاء 16 ربيع الثّاني 1447هـ/ 8 أكتوبر 2025م

لا توجد لديّ – على الأقل – معلومات دقيقة عن تأسيس نواد ثقافيّة مبكّرة في عُمان عدا ناديين سيأتي ذكرهما، والنّادي الثّقافي يُعنى بالثّقافة بشكلها الواسع، وقد كان هناك شيء من الانفتاح في بعض المسائل الثّقافيّة – عند السّلطان ومن يجالسه – كما يذكر محمّد رشيد رضا (ت: 1935م) في زيارته للسّلطان فيصل بن تركيّ بن سعيد (ت: 1913م) في مسقط عام 1907م ويؤرخ ذلك رشيد رضا بقوله: “أقمت في مسقط أسبوعا كان يختلف إليّ كلّ يوم وليلة منه وجهاءُ البلد وأذكياؤه، ويلقون عليّ الأسئلة الدّينيّة والفلسفيّة والأدبيّة والاجتماعيّة، وزارني السّلطان في دار الضّيافة أيضا، ومكث معي ساعات، وزرته في مجلس حكمه عدّة مرات، وكان يلقي عليّ في كلّ مرة الأسئلة المختلفة، وكان يكون معه في مجلسه أخوه السّيّد محمّد، وهو كثير المطالعة في الكتب، ولكنّه لا يحبّ البحث في المجالس في كلّ ما يطلع عليه من المسائل”، لعلّه حتّى لا يثير الانتباه لبعض المنغلقين أو المتشدّدين، ويذكر صادق جواد سليمان (ت: 2021م) أنّ بعض الشّباب الّذين يرجعون من سفرهم؛ يرجع بعضهم بشيء من الانفتاح، منهم “بعض الشّباب وعددهم من عشرة إلى اثني عشر شخصا تقريبا ذهبوا إلى العراق أيام الحرب العالميّة الثّانية، في الأربعينات من القرن العشرين، ثمّ رجعوا، وكانوا يحفظون شيئا من أدب المهجر، ومنها طلاسم إيليا أبو ماضي (ت: 1957م)، ومعهم بعض الشّروح في أمور الطّبيعة، [مثل] قضيّة دوران الأرض حول الشّمس، وكرويّة الأرض، فجاءوا بأفكار مغايرة تنويريّة تستلفت الانتباه، فوصفوهم بالدّهريين” أي لقوا معارضة من بعض رجال الدّين حينها، ومن المجتمع أيضا.

ومع مجيء المصلح اللّيبيّ سليمان الباروني باشا (ت: 1940م) – وكان من المتأثرين بالمدرسة الإصلاحيّة ومن رموزها الأوائل ومن جمع بين الفقه والثّقافة والسّياسة – إلى عمان في عهد السّلطان تيمور بن فيصل (ت: 1965م)، والإمام الخليليّ (ت: 1954م)، حثّ من الابتداء العمانيين على “ضرورة طلب العلم، ونبذ الجهل، وإصلاح المجتمع، والتّمسك بأصول الإسلام”، بيد أنّه لم يذكر أنّه أسّس ناديا ثقافيّا لا في مسقط ولا في الدّاخل، وأسّس مدرسته في سمائل، ومع هذا لقي معارضة شديدة من بعض الفقهاء ومن يساندهم من شيوخ القبائل والمجتمع، كما يذكر أبو إسحاق أطّفيّش (ت: 1965م) أنّه أنشأ المدرسة البارونيّة في سمائل، إلّا أنّ إصلاحاته تمّت مواجهتها بالمعارضة من التّقليديين والمنتفعين بدعوى “إنّ هذا الأمر بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، ومن قائل إنّ هذا من عمل النّصارى لا نقبله، ومن قائل إنّ هذا لم نجد عليه آباءنا وأوائلنا، وهم أدرى منّا بالأصلح في البلاد”، كما أنّ الجبهة اليساريّة في جنوب عُمان لم تؤسّس ناديا ثقافيّا وإن كان لديهم اهتمام مبكّر بالمعرفة والثّقافة، ولهذا كانت لهم إذاعتهم من عدن، ولهم منشورات وصحف ودوريّات مبكّرة منها “صوت الثّورة”، و”9 يونيو”، وسلسلة “دراسات ٩ يونيو” الّتي صدرت منها أربع دراسات.

أمّا عن قصّة أوائل النّوادي الجامعة بين الأدب والرّياضة في مطرح فيرجع إلى النّاشط القوميّ البحرينيّ عبد الرّحمن الباكر (ت: 1971م) فيذكر في مذكّراته “من البحرين إلى المنفى” قوله: “اتّخذت مطرح – وهي المدينة التّجارية الثانية بعد مسقط – مقرّا لي، وأخذت أدرس أحوالها، وأختلط بشبابها …. وقد أرشدتهم الى تأسيس نادي أدبي رياضي، وكتبت لهم القانون الأساسيّ، وأشرفت على انتخابات أول مجلس إداري للنّادي، وأعطيتهم كلّ الكتب الّتي كانت معي، وهي كتب قيّمة، مثل الكامل للمبرّد، والأمالي للقاني، مع ألفيّة ابن مالك لابن عقيل، وحديث الأربعاء للدّكتور طه حسين، وبين الكتب والحياة للعقّاد، وشعراء العراق المعاصرون لروفائيل بطي، وغيرها من أمّهات الكتب الّتي لا أذكرها الآن، وكانت حوالي خمسة وعشرين كتابا”، وكان هذا قبل عام 1936م، لكن لا نعلم شيئا هل استمرّ النّادي بعد رجوع الباكر 1936م أم توقف، وهل بقي شيء من التّوثيق يحفظ هذه المرحلة، كذلك هل تبلور شيء من تأسيس المدرسة السّعيديّة 1936م في مسقط، في تأسيس نادي مجتمعي ثقافيّ أوسع من حصره على طلّاب المدرسة.

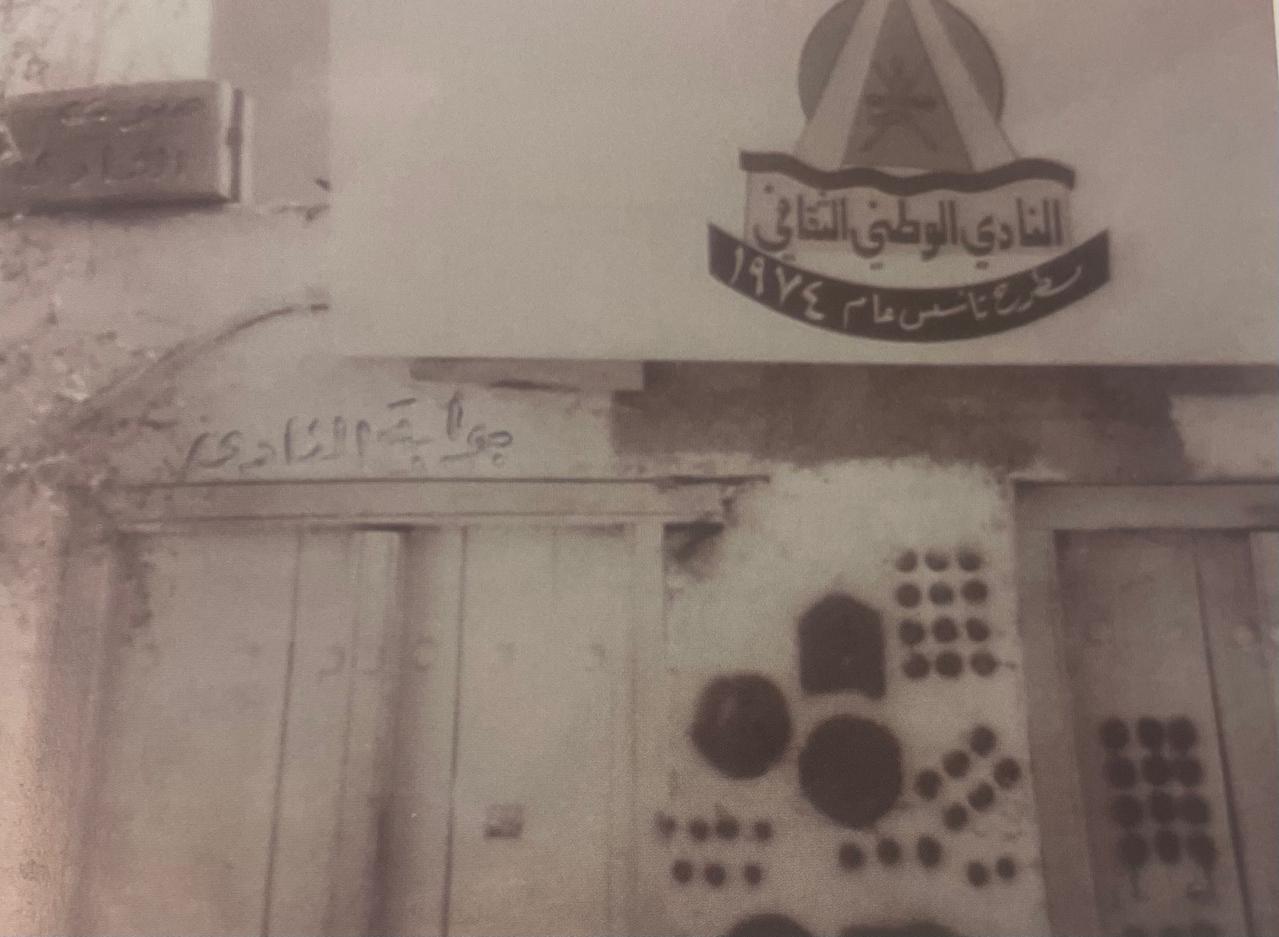

ما قبل 1970م يحتاج إلى شيء من البحث، والقرب من الرّواية الشّفهيّة، والتّنقيب في بعض الوثائق المحفوظة، وما رميت إليه هو محاولة لبحث هذا الأمر بشكل أدق، وتتبع علميّ أكثر شموليّة؛ لأنّ التّأريخ يحفظ لنا ناديا آخر في عام 1974م، أي النّادي الوطنيّ الثّقافيّ في مطرح، وقد أسّسه وزير الإعلام السّابق معالي حمد بن محمّد الرّاشديّ بمعيّة “يحيى بن سعود السّليميّ … في مطلع العام 1974م”، وكان أهليّا، لكنّه لم يدم طويلا؛ إذ توقف سنة 1977م، بيد أنّه – كما يذكر الرّاشديّ في مذكّراته “بين بلاغين” – شكّل “نقطة اجتماع والتقاء للمهتمين بالشّأن الثّقافيّ، والتّواقين إلى وجود مكان يجمعهم للالتقاء والاطّلاع وقراءة الإصدارات الثّقافيّة من مطبوعات وكتب كنّا نعمل على توفيرها، باعتبارها المدخل إلى تهيئة الجو الصّحيح للتّزود بشتى أنواع المعرفة”، كما ارتبط النّادي بتأسيس مجلّة “الثّقافة الجديدة”، ومن أهم الكتّاب فيها حمد الرّاشديّ وأحمد الفلاحيّ وحمود السّيابيّ ومحمّد ناجي عمايرة وأحمد بن سليمان الكنديّ، ويعلّل الرّاشديّ سبب توقف النّادي إلى عدم “القدرة على تسديد الإيجار الشّهريّ للمقرّ”، ممّا “دبّ الفتور في المؤسّسين الأوائل لضعف الأنشطة، وانعدام الدّعم الحكوميّ”، “وقد أصدرت عبر المجلّة نفسها صيحات استغاثة إلى كلّ من يعنيه الأمر لضمان استمرار المجلّة، الّتي تراجعت دوريّة إصداراتها من شهريّة إلى كلّ ثلاثة أشهر، أو حسبما تتوفر الإمكانات”، ليغلق “النّاديّ الوطنيّ الثّقافيّ أبوابه … [عام 1979م]، ونقلت ملفاته وأضابيره وبعض الموجودات الأخرى إلى مخزن مجاور لمنزل يحيى بن سعود في العرين، لتأتي النّيران وتقضي على هذه الملفات والموجودات في حريق شبّ فيما بعد في ذلك المنزل”.

مع بدايات الأندية الرّياضيّة وقد ارتبطت بالثّقافة مبكرا، وبرزت أندية لها حضورها الثّقافيّ، ولعلّ أبرزها نادي المضيرب 1977م، وارتبط بمجلّة الغدير (1977-1984م)، وقد كتبتُ عنها مقالة مستقلّة في جريدة عُمان يمكن الرّجوع إليها، إلّا أنّ التّحوّل المنظّم كان في عام 1983م مع تأسيس النّادي الثّقافيّ باسم النّادي الجامعيّ، أي نادي الخرّيجين، وهو أول نادي رسميّا تأسّس في عمان، وقد جمع بين الجانب الرّسميّ شرفيّا والمدنيّ إداريّا، إلّا أنّ المؤسّسات الثّقافيّة المدنيّة تأخرت إلى عام 2006م مع تأسيس الجمعيّة العمانيّة للكتّاب والأدباء، وما بين 1983م وحتّى 2006م كانت النّوادي الرّياضيّة، وبعض المكتبات الأهليّة – وعلى رأسها مكتبة النّدوة حينها في بُهلا – وبدأت تظهر بعض الصّوالين كصالون سعيدة خاطر الثّقافيّ؛ تمارس دورا ثقافيّا أفقيّا حسب قدراتها، هذا لا يعني عدم وجود مؤسّسات أو جمعيّات تخصّصيّة مبكّرة مثل الجمعيّة التّأريخيّة العمانيّة 1972م، والمنتدى الأدبيّ 1985م، والجمعيّة العمانيّة للسّينما 2002م، وجمعيّة الصّحفيين العمانيّة 2004م وغيرها، واليوم نجد انشراحة أكبر في إنشاء العديد من المبادرات والمقاهي والمراكز الثّقافيّة، ونحن نقترب من إشهار مجمع عُمان الثّقافيّ، ويعتبر من أكبر ما تحقّق في هذه النّهضة المتجدّدة، وفي رؤية عُمان 2040؛ ينبغي دراسة هذه المرحلة فيما يتعلّق بالمشهد الثّقافيّ وتطوّره وتوثيقه في تأريخ عُمان المعاصر ليدرس ويبنى عليه وفق تحوّلات المرحلة وتطوّرها تقنيّا ومعرفيّا.